秋は9月末頃から、花粉症の症状が出始める方が多くなります。

春と違って飛散開始がはっきりしておらず、気づいたら症状が出ていることも少なくありません。

原因となる代表的な植物はブタクサ・ヨモギなどです。

これらは道端や河川敷など身近な場所に生え、特に背の低い植物なので吸い込みやすい特徴があります。

症状は春と同じく、くしゃみ・鼻水・鼻づまりのほか、喉の違和感や咳、目のかゆみや充血など多岐にわたります。

また、一年を通してハウスダストやカビなどに反応する方は、秋の花粉の影響も重なって症状が強くなることがあります。

検査と治療の基本

花粉症は検査でわかる?

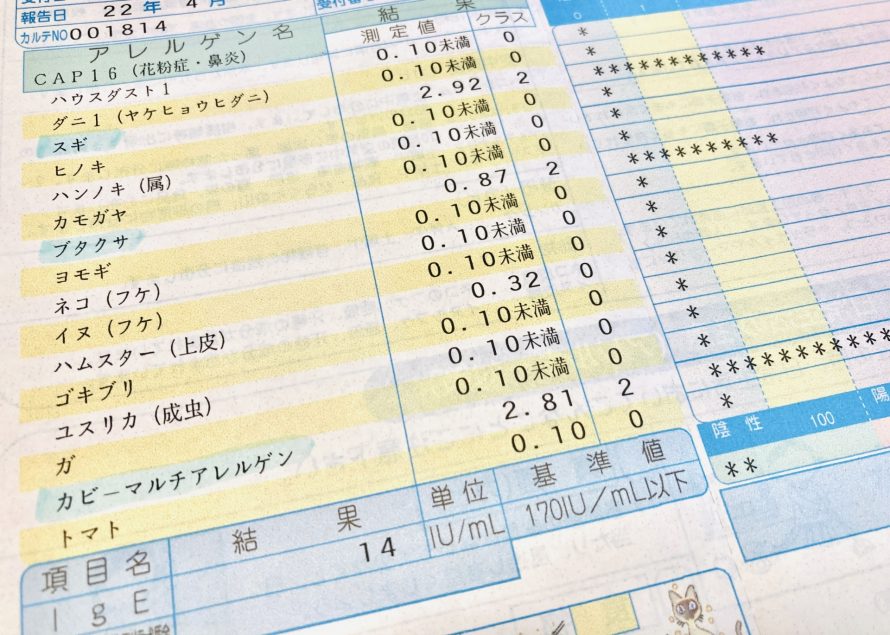

花粉症は、血液検査で約50種類のアレルゲンを調べることができます。

原因が特定できれば、日常生活での注意点が明確になり、舌下免疫療法の対象(スギやダニ)かどうかも確認できます。

舌下免疫療法は長期的にアレルギー体質を改善できる治療で、受験期や妊娠を考えている方にとっては「薬を減らせる・やめられる可能性がある」点で大きなメリットとなります。

ただし、検査項目に含まれない植物もあるため、その場合は特定が難しいこともあります。

その際は、症状を見ながら薬でコントロールしていくのが基本です。

薬の使い方と効果の差

秋の花粉症も春と同じ薬(抗ヒスタミン薬、点鼻薬、点眼薬など)を使います。

内服薬で全身の症状を抑えつつ、目や鼻の症状が強いときは局所薬を組み合わせると効果的です。

「薬を飲んでいるのに効かない」と感じる方もいますが、その時期に花粉が大量に飛散している可能性があります。

症状の強さと飛散量は比例するため、薬が効いていないのではなく、症状が強く出やすい時期に重なっている場合も多いのです。

症状を抑えるための工夫

薬を飲み始めるタイミング

秋は春のスギ花粉のように「◯月から」と明確に始まりが決まっていません。

そのため、毎年症状が出る方は症状が出そうな時期の1〜2週間前から薬を飲み始めると、症状を軽く抑えることができます。

研究では症状が出てから薬を飲むよりも、症状が出る前に服用を開始した方が炎症反応が少なくなることが分かっています。

症状を「出さない」ことが快適に秋を過ごすコツです。

花粉シーズンの終わりと薬の継続

秋の花粉症は「いつ終わる」とはっきりしないのが特徴です。

症状が軽くなったからと自己判断で薬をやめてしまうと、再び強く出てしまうことがあります。

ですから症状がしっかり収まるまでは、薬を続けることが大切です。

また生活の中でできる工夫としては、外出時のマスク、帰宅後の洗顔・うがい・衣服の花粉払い、こまめな掃除・換気の工夫なども効果的です。

薬とあわせて生活習慣を整えることで、症状の負担をぐっと減らすことができます。

🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾

秋の花粉症は9月末から始まり、ブタクサやヨモギなど身近な植物が原因となります。

症状は春と同じく鼻や目、喉に現れ、終わりの時期が不明確なため長引くこともあります。

症状が出る前から薬を始め、生活の中で花粉を避ける工夫を取り入れることが、秋を快適に過ごすためのポイント。

自己判断せず、症状に応じて医師に相談しながら対策をしていきましょう。

当院でも花粉症の検査や治療を行っております。

症状やお悩みに応じて最適な方法をご提案しますので、どうぞ気軽にご相談ください。

🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾

ひらまつ内科クリニックは岡山市北区で

呼吸器内科の診療を行っています。

頼れる地域の「かかりつけ医」として、

「困った時の気軽な相談窓口」として、

皆さまの健康に貢献してまいります。